ハッチバックのオシリに独立したトランク部分をくっつけたようなタイプのクルマで「後席頭上空間が苦しそうだな」って思った例がいくつか(または、いくつも)ありまして、その点このクルマは見たところ、違いますね。おそらく、スタイリングよりも実用性を重視してこうやったのではないかなと(だからといって別にかっこ悪くはなってないですね)。間違ってるかもしれませんけど。

こないだステップ(有段)ATのことをちょっと書いたので、こんどはCVT(Continuously Variable Transmissionの頭文字)。もっというと金属ベルトやチェーンを使ったタイプのやつ。

「なんでCVTなのに乗っててイヤじゃないんだ?!」

って思ったなかでかなり古いほうの物件として、

ホンダHR-V(たしかHigh Rider-Vehicleの頭文字)。

もっとずっと最近だけど、これもホンダでステップワゴン(現行)。

是非ディーラーで試乗したほうがいいです。

軽自動車だと、やはりホンダのN-Box(現行)と、日産DAYZ/三菱ek-Wagon(特にターボなし)。

あとそう、忘れちゃいけない三菱デリカD:5(ガソリン2.0⇐この仕様はもう中古車だけ)。

それと、旧型のJeepコンパス(FF。ヨンクはたしか6AT)。

低速トルクがちゃんとあるエンジン+ちゃんとした適合。これができてれば、CVTでも大丈夫。

プーリーの実効径をアレして変速するトランスミッションなんて、美しいとは思えないですけど。

いわゆる「電気的CVT」の物件で、BMW X6のアクティブハイブリッドはいつか機会あったら乗ってみたいです。

そういえばこないだ近所のおじさんが、

328乗って足りないと思ったら純正パーツ(F40用)でアレできるから便利

とかゆってやがりました

One for the road といったら、

アンドー選手のランサー・エボリューション。

ナンバーつきの競技車両。車検上等。

これがもう、めっちゃくちゃ運転しやすくて、さらに乗り心地も快適で。実質、公道無敵系。

「ああ、こういうことか!!」

って、思ったですよ。

トルコン+ステップAT→トルコン+CVTときたら、次はえーと……

ガチャコン、ですかね。シングルクラッチ(プレートタイプ)のAMT(Automated Manual Transmissionの頭文字)。

そういえば、スマート(オムスビ君)のEDを運転したこと、あるんです。広報車、貸してもらって。

電気自動車なので変速機はナシ。当然、変速もナシ。ガソリンエンジン+ガチャコンのスマートとはそれこそ別世界で、

変速時の駆動トルク切れ(torque interruption)も、それにともなうピッチングもナッシング。パワートレインのマウントも、ガソリンエンジンのとは別モノ、なんでしょう。

そういうことでいったら、スマートEDは夢のようでした(寒い季節の日没後に暖房使うのガマンしてたときの底冷えっぷりはちょっと悪夢でしたけど)。

変速時の駆動トルク切れ→失速感はしょうがないとして、でも、その際に発生するピッチングというかパワートレインのしゃくりというか、そのへんの気になる動きをある程度アレすることができたら、もしかしてガチャコンでも街なかとかでも快適ゾーンになんとか入れることができるのではないか?

なんてことを思ったのでした。間違ってるかもしれませんけど。

ていうか、アレですよ。アイドリングは基本させないってことなら、アイドリング中の内燃機関由来の振動を心配する必要はなくなるかだいぶ減るかします。ということは、パワートレインのマウントをもっとしっかりさせられる余地があるわけです。たとえガチガチに固めたって、アイドリングしないなら、アイドリング中の振動のことは心配しなくていいわけですから。

えーと俺は、いったいなにを言おうとしてるのでしょうか。

すいませんね。

たとえば三菱デリカミニのヨンクやホンダN-Boxを運転して「おおっ!!」」てなった要因は、簡単にいうと、ひとつには、「ほかとのギャップのデカさ」です。でした。あと絶対的にも、「運転するもの」としてちゃんとできてて。

じゃあおまえ、「ほか」のにちゃんとあらかたか全部乗ってるのかよ?! といわれたらアレですけど(すいません)。

ホンダのステップワゴン(現行。Airのヨンク)も、貸してもらって運転したらいろいろ「おおっ!!」でした。

なお、この場合、ガチの競合車でありますところのトヨタのアレや日産のアレやは

「悪夢のようなもの」

としてアレされてるわけですね。俺のなかでは。

「ノアはそんなには(モリさんが思ってるほどは、トヨタ車にしては)軟弱じゃなかったですよ」

って、教えてもらいました。こないだ。そういえば。

ノアやセレナがステップワゴン(現行)ぐらいちゃんとできてたら

「トヨタ様ニッサン様、ごめんなさい!!」ですね。

罰として、フルチンでグランド10周。

えーと俺は、いったいなにを言おうとしてるのでしょうか。

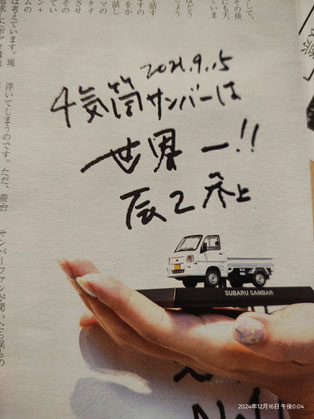

ツイッターで知ったんですが、『スバル技報』。

バックナンバーがPDFで公開されてます。

2010年のNo.37から2024年のNo.51までの、

えーと……15号ぶん。

すーごいおもしろい、言われてみれば実にナルホドな話をきいたんですけど、

電気自動車。

クソ重たいバッテリーが客室床下にドデーンと積まれて(敷かれて)、一方でオーバーハング部に重たいICEとかは載ってなくて、

なので前後重量配分というかZ軸まわりのヨーモーメント的に、

内燃機関車基準でいうとミッドシップみたいな感じに。

と、タイヤの「4本づかい」ができなくなる(あるいは、できにくくなる方向)。

タイヤの「4本づかい」とはつまり、前後同サイズ。

ミッドシップ(やRR)のクルマで前後同サイズのタイヤはなしですよ。

……というのは、これはもうグローバルに常識。なので、ナルホド。少なくとも、ここまでは。

で。

前後異サイズ(前<後ろ)が前提ならば、

タイヤのCP(Cornering Powerの頭文字)の特性も、

「4本づかい」前提のときとは違う。

「違うものにできる」なのか、「違ってしかるべきだ」なのか。俺は後者だと理解しましたが。

後ろのタイヤをデカくできるんだったら、

スリップアングル(CPのグラフでいうと横軸)とCF(Conering Forceの頭文字。グラフの縦軸)の関係はリニアに「できる」……だったか「しないとダメでしょ」だったか。んー。

こういう、なんていうか「脳内に蜘蛛の巣が張ってない人」の話、俺は大好きなんです。基本のことをゆってくれる。

タイヤのプロの人。

そういえば。

電気自動車でも後輪駆動車でもないですが、クロストゥーラン(でしたっけ?)はタイヤサイズ、前<後ろ。

あと、後輪駆動車ですけど、ボンゴフレンディー。

●12月13日A ▶ Facebook森慶太投稿

先日、タイヤのサイズが前後で同じとか違うとかのことを書きました。

その続きで、俺が教えてもらったすごく簡単な(でも優れて実際的な)カウント法、の話です。

たとえば、フロントが205/55R16でリアが225/50R16(スッと思い出せるサイズがこのへんてのがアレですねw)。

この場合、リアはまず幅でフロントの205に対して225なので

「2サイズ」アップ。

さらに扁平率でフロントの55に対して50なので

「1サイズ」アップ。

2+1で、合計「3サイズ」増し。

あと、タイヤの内径というかホイールの径。たとえばフロントが15インチでリアが16インチだったら、これも「1サイズ」アップとカウント(さらに細かくいくならホイールの幅もアレしたりとか)。

で。

プロの人いわく、エンジンが後ろにのっかってるクルマは

「最低でもリアタイヤはフロントに対して5サイズアップ」。

ほー。おー。

いろんな「エンジンが後ろにのっかってるクルマ」のタイヤサイズを前後アレして

フロントに対してリアが何サイズのアップか数えてみると、すごくおもしろいですよ(俺はけっこうハマりました)。

●12月13日B ▶ Facebook森慶太投稿

たとえばこれはニキ・ラウダ選手がドライブしてるフェラーリ312Tですが、前後のタイヤサイズ、どんだけ違うんでしょう。

●12月13日C ▶ Facebook森慶太投稿

たとえばフェラーリF40だと、いま数えたんですが、

フロント:245/45ZR17

リア:335/35ZR17

幅で「9サイズ」、扁平率で「2サイズ」の

合計「11サイズ」アップです。

追記:

フロントは

245/45ZR17ではなく

245/40ZR17

ということで

「11サイズ」ではなく

「10サイズ」ですね

●12月13日D ▶ Facebook森慶太投稿

タイヤ関係といえば、アレです。ポルシェの広報マガジン Christophorus

最近なぜか俺んちに送られてこなくなったような気がしますが(それをゆったら送られてきてたことからしてアレですが)、それはまあ、アレとして。

何年前だったか、タイヤテストの記事が出てたんです。

どういうタイヤテストかというと、928なんかもふくめて、

とっくに絶版になっちゃった車種というか過去のモデルに合う現行タイヤを探す、的な。

で、「詳しい結果を知りたい人はこのQRコードを!!」みたいな。

ポルシェ、すげえな。

って、思ったですよ。当然。

写真ないですが。

今さっき、近所のコンビニへ歩いてく途中にブルーバード。

910……の次の世代。FF初代(ですよね?)。セダン。

紺色ボデー。インテリアはグレー。どノーマル。50代か60代かのスラッとした女の人が1人で。

薄手の、黒のセーター……はいいとして、

1.8LX SELECTってあって、あとそう、ここが大事なんだけど、

マニュアル変速。

きっと、新車から乗ってるんだろーなー。

何年か前も、同じ個体(と同じ運転手)を見かけて

「おー」ってなってここに書いたような気がします。

広報車を貸してもらえることになったんで、こっちのはキャンセルしようかとも思ったんですが、まあ、せっかくなので。

ホンダのスマホなレンタカー。every go でしたっけ?

の、4時間パック。

フリード現行型。AirのハイブリッドのFF。目黒区平町の個体。

現行型でホンダ車といえばステップワゴン(Airのハイブリッドじゃないほうの4WDの広報車)とN-BOX(ターボなしFFのevery go物件)がどっちも「おいおいホンダ、まじめか?!」で、その次がこれ。

OEタイヤがちゃは今回、GYかYHかでYHでした(乗った感じでわかりました)。

「運転しやすくて、快適」

に、これ、ちゃんとアレしてますよ。

おいおいホンダ、まじめか?!

●12月14日A ▶ Facebook森慶太投稿

一昨日借りたホンダのフリード。

ハンドルのロックtoロックは、正確には真ん中から右回りのドンツキまででしたけど、1.5回転ギリ未満。

ということで、ロックtoロックは2.9回転、ということにしましょう。360°×2.9=1044°

ホイールベースは2740mm。トレッドは1480mm/1485mm。

最小回転半径は5.2m。

例によって『車の数学』のページへいって、このへんの数値をアレしてアレすると、出ました。

内輪最大切れ角:42.00°

外輪最大切れ角:31.21°

42.00°+31.21°=73.21°

1044°÷73.21°=14.26034で、これがつまりフリードのステアリングのギアレシオです。もちろんというか、ロックtoロックの数値からしてざっくりなんでこの結果もざっくりですけど。

14.26という数値は、俺的には「速いな」と思えるレベルです。

でもというか一方、乗った感じ的には、その「速いな」はありませんでした。まっすぐ走らせるのに気をつかわされたりとかはなくて、むしろ穏やかさを感じたくらいで。

・ステアリング系の剛性がしっかりある

・後ろアシの横剛性(実は直進性の決めテ)がしっかりしてる

・タイヤの特性がちゃんと穏やか

考えられる要因としては、このへんでしょうか。

●12月14日B ▶ Facebook森慶太投稿

後ろアシの横剛性(の高さ)。

初代メガーヌ(もちろんセニック含む)とか

初代カングーとかのを下から眺めると、

「うわー……」

ってなりますよ。

わざわざそんなことしなくても、

乗ればイッパツですけど。

●12月17日 ▶ Facebook森慶太投稿

ホンダ・フリード(今日は広報車:ハイブリッドじゃないヨンク)。

やっぱ、まっすぐ走るなあ。

と思ったら。

画像はリアのトレーリングアームというかTBAの左側のつけ根のところですけど、どうですか。

この、ゴッツい鋳物のブラケット。

「あ。このバネ、ほぼゼロタッチですね」

──あのさあ、なんでそんな、見ただけでわかるの?

「見るとね、わかるんですよw」

自動車メーカーの広報マガジンといえば。

なんの間違いだったか俺、◯クサス広報誌の仕事、したことがあったんです。ずいぶんむかしのことですが。

すごいヨカッタのは、IS(アルテッツァの次の世代、といえばいいんでしょうか)の床下空力パーツのアリとナシを

テストコースで試させてもらって、その違いのデカさにビックリ。

また別の意味でヨカッタのは、名古屋の◯クサス本社で

俺がいうところの『島耕作』な世界を眼の前で展開していただいたことです。

「うひゃー!!」

でした。

写真なくてすいません。

今日ね、初代カングーの程度いいやつ、

ちょろっと乗ったんですよ。

で、ハッと思い出した言葉が

「減衰の連続感」。

まさに、それのお手本みたいな乗り心地でした。

あー、これこれ。

フリード君もというか、「車体がしっかり」や

「まっすぐ走る」とかは

かなりいい感じにできたんで(すごい!!)、

あとブレーキ関係アクセラレータ関係さらにハンドル関係の扱いやすさもナイスだったので(ホンダ、まじめ!!)、

次はそのへんというかこのへんを是非とも。

大事なことなので繰り返します。

「減衰の連続感」。

ちなみに初代カングーの純正ダンパー、サプライヤーは

KYBヨーロッパだったんですよ。

いきなり

「減衰の連続感」

とかいわれても、ちょっとナンノコッチャでしょう。

でも、たとえば

「ブレーキがカックン」だったら、

これはわかりますよね。

「あ、よくないことだな」と。実体験の記憶をともないつつ。

運転かクルマかのいずれか(または両方)がいけないケース。

サスペンションのダンパーがやってる仕事は

「サスペンション・ストロークにブレーキをかける」

で、同じことですが、

「運動エネルギーを熱に変換してその熱を大気中に放出」

です。

だからそう、上手な人が運転してるクルマに同乗したときのことを思い出してみてください。

やっぱり、ブレーキに限らず「カックン」、なかったですよね。

Gフォースの連続感。

そのへんからの類推で、アレしてみてください。

あー……。

こういうお題って、アレなんですよ。

自動車の仕組みの「基本」に関わる領域の話であるので、

説明者の「わかってる度」がモロバレになります。

当該領域のことをちゃーんとわかってれば、

書くにあたって別にどうということはナッシング。

だけど理解があやしい、心もとないところがあると、

そのぶんだけキツい。

ってなことに着目して読むと、

おもしろさが増す、と思います。

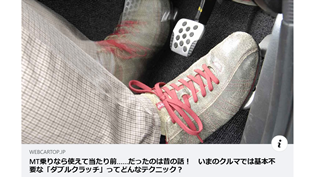

いまさらダブルクラッチのことなんて知らなくてオッケー。

それもゴモットモではありますが。

●12月27日B ▶ Facebook森慶太投稿

だからそう、webでも紙でもいいので、編集の人はアレです。

「ダブルクラッチってなんですか?」

「それ、なんのため?」

っていうお題で、

いろんなモータージャーナリストやその方面のライターさんに

一斉に文字原稿、発注してみたらいいですよ。

で、ズラッとページに。

それだったら俺、有料でもすごい読みたいです。

いつだったか(もうずいぶん前のことでした)『ドライバー』で

「新車があったら今でも乗りたいクルマ」

とかってのをやっていて、いろんな人が寄稿してました。

そのなかで長谷見昌弘さんの回答が「箱スカ」。

「4気筒でもいいから」って。

でもって理由が、

「高張力鋼板を使ってないから」。

あれはググッときました。

いつだったか(これはけっこう最近)

AE86のボデー関係部品フルコンプ可能

みたいなのをここ(facebook)でみて、

AE86の板金方面とか

死ぬほどやってる人(ヤマちゃん先生)に訊いたんです。そしたら

「板厚、コンマ8ミリ」

──じゃあ、純正は?!

「コンマ6」

なおこれ、サイドシル関係の話です。

シロート(俺です)考えでも、それは効くよね。