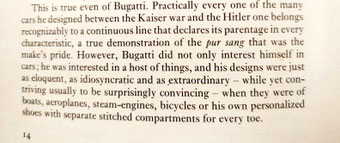

フェラーリ様のおかげ様でpur sangというフランス語の意味がスッとわかるのと、それともういっこ。

この段落の最後の行、

shoes with separate stitched compartments for every toe

というのはこれ、「5本指の靴」ですよね。

だとするとつまり、

「トーってのは指先の数だけあったのね」

っていう。

L.J.K.Setright著 The Designers(名著です)より。

訳:

これはブガッティにも当てはまる。カイザー戦争からヒトラー戦争までの間に彼がデザインした多くの車は、実質的にすべて、あらゆる特徴においてその起源を宣言する連続したラインに属していることが認識でき、メーカーのプライドであった真髄を実証している。しかし、ブガッティが興味を持ったのは車だけではなかった。彼は多くのものに興味を持っており、彼のデザインは、ボート、飛行機、蒸気機関、自転車、あるいはつま先ごとに縫い目が入った独自の靴など、車と同じくらい雄弁で、風変わりで、並外れたものであった。そして、通常、驚くほど説得力のあるものにしようとしていた。

「マセラティ111年目、秘伝のレシピ」

だったと記憶してますが、

さっき一弘堂いったら売ってた

カーグラ最新号の特集タイトル。

1冊いくらか知りませんが、それが

ホントにわかったら、知れたら、

1万円でも安いもんですよ。

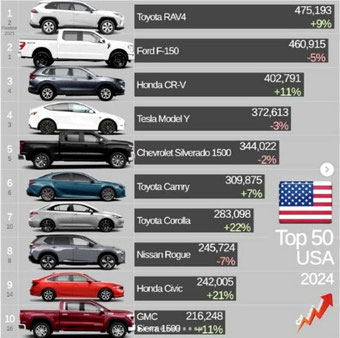

43年の時を経て、日本車は米国でフォードをトップからデトロンした。 米国市場ではトップ50に入るヨーロッパモデルはありません。

43年 - これがフォードF-150がアメリカで一番売れた車だった。 トヨタRAV4は歴史的なストリークを破り、2024年に米国でベストセラーになった。

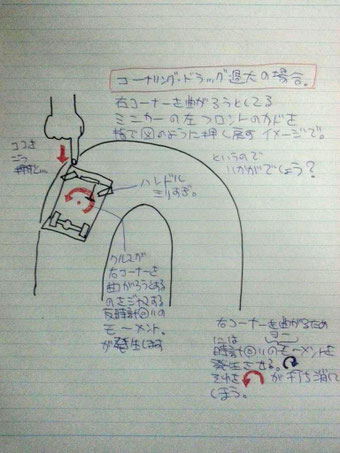

●2025年2月11日 ロールセンター理論

このおじさんがどこの何者さんなのか俺は知りませんが、

内容的に、

いわゆる「ロールセンター理論」(の立場ないし視点から) の

説明としては、これはすごくナイスです。

素晴らしい!! と申し上げても過言ではないかもしれません。

part 1 とpart 2 とがあって、こっちはたしかpart 2のほうですが、

part 1 も是非。

で。ところで。

何年か前、日産の加藤“現代の名工”博義さんに

「ロワーアームの下反角(の重要性)」について訊いたことがありまして、

その場では俺は加藤さんの回答に

いまいちピンとこなかったんですが、

今回この動画を視聴して

「ああ、そういうことだったのか!!」と

(だからといって、当時やそれ以降の日産車全般への

俺の評価が今になってポンとアップするわけでは別にないですけども)。

で、えーと。

「(旋回内輪側の)ジャッキダウン効果と(サスペンションのストロークにともなうトレッド変化の少なさ由来の)乗り心地の快適さ、の観点からすると、ロールセンターは低いほうがいい」

というのが、この動画の言いたいことの主なところ、

と言っていいでしょう。

「ロールを抑制したければ、アンチロールバーなりダンパーなりの手段があるわけで」

っていう。

もし俺がホンダの社長だったら

このうえ日産を背負い込むなんてまっぴらゴメンだから、

絶対断られるようなことをあえて言いますよ。

https://motorsport.tech/.../f1s-tech-game-changer-lifting...

FW14Bのリアクティブ・サスペンションに関して知りたいこと(ワカランこと)があってググったらこの記事が。

簡単に申し上げると、素晴らしいです。

そっち方面に興味関心のある人は、もう、ほぼ、ほぼほぼ、これだけ読んどけばオッケー!! じゃないかなーとも思います。

俺のことでいうと、長年のモヤモヤがかなりかもっとスッキリしました。

Craig Scarboroughさん、どうもありがとう。

●2025年2月17日 Dual Rate Suspension

またもや非常にナイスなビデオを見つけてしまいました。

内容については、当該動画の概要欄を読んでもらえば一発です

……が、ひとつ特記事項とでも申しましょうか、

6:00からの4分09秒間ほどの部分。

プリロードの如何によって荷重に対するコイルスプリングの挙動がどう変わるか

のデモンストレーション(3Dプリンターで作ったと思われる部品を使って実にわかりやすく見せてくれてます)。

わかってる人にとってはごくアタリマエのことなんですが、俺なんかにとっては非常にありがたかったですね。

●2025年2月18日A アンチロールバー

YouTube

T.33 by Gordon Murray: In-Depth First Look with the Creator of the Mclaren F1 | Carfection 4K

By Carfection

始まって30分後あたりから。

「えー、このクルマ(T.33)もリアにスタビ、ついてないんですか?!」(by インタビューワー)」に対して

「たとえばの話、私が設計したフォーミュラ・ワン・レーシングカーでリアにアンチロールバーがついていたものは1台もありませんでした。なぜそうしたかというと、トラクションを最優先に考えていたからです」。

「最高のトラクションのために最高のインディペンデント・サスペンション。アンチ・スクワットは必要最小限に。なぜなら、やりすぎるとトラクションも、それと蹴り出しのフィーリングも良くなくなってしまうからです」

「そんなところへ(アンチ)ロールバーなんてつけたらどうなりますか。コーナー出口でロールしながら加速するときや片側の駆動輪がバンプに乗り上げたとき、もう一方の駆動輪の接地荷重をわざわざ減らすようなシカケなんですよ。せっかく最高のインディペンデント・サスペンションを使いながらその左右をロッドでつなげてしまうなんて、馬鹿げているとしかいいようがないではないですか」

クリア・マインドの人談。

で。

「ほう」と思ってちょっと調べてみたら。

マクラーレンMP4/4の後ろアシには

スタビがついてます。ついてました。

ほほー。

「カー・デザインはパッケージングです。スタイリングではなくて」

って、ゴードン先生がゆってました。

●2025年2月24日 YouTube プラモデル

YouTube

Unveiling the Secrets: Full Step-by-Step Assembly of MENG's McLaren MP4/4 (1/12)

By АвтоМасштаб

俺はプラモデル方面のこと、ロクに知りません。

でも、

「この人はかなりキてる!!」

ということは自信もって言える気がします。

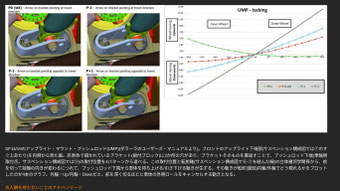

もう何年前だったか覚えてないですが、この画像やグラフでいうところのP+1。

これを「やってみよう」ってなったときの現場に俺はいまして、

クルマはダラーラ312でした。F3の2012年型、ということですね。

P+1は、ハンドルを左へ切ると、右フロントの車高がアップするセットアップ。というかポジション。

ドライバーは若くて体力ビンビンの人でしたけど、

走って戻ってきてすぐのコメントが

「ハンドル(重くて)回せません」

でした。これはよく覚えてますけど。

元記事 2024年2月27日 Facebook森慶太投稿

https://superformula.net/sf2/headline/15792

2019年の記事で、クルマもSF19。ということは、このへんはSF23でもおんなじでしょう。

ダラーラのUMP(Upright Mounted Pushrod)。通称エボサス。

ダラーラ以外のところではPOU(Pushrod On Upright)だったりもします。呼称が。たしか。たぶん。

こういう話を日本語でちゃんと書いてくれる人は他にいないんで、「さすが」とか「ありがとうございます」しかありません。

で。

この記事を真剣に読んで「ん?」ってなった人がいたら、その人のために書きます。

スクリーンショットした画像。

グラフの線でいうと、ハンドルを切ったときにフロント左右の車高の変化がアンチロール方向に出るのは、4つあるうちで、緑のp+1だけ。

いみじくもJackingとありますが、Wheel moving Upwardsというのは、ジャッキアップかジャッキダウンかでいうと、ジャッキダウンなんです。

逆に、Wheel moving Downwardsはジャッキアップ。」